إذا حاولت أن تعثر على أحد الأفلام التي تتحدث عن اجتياح فيروسي للعالم، مثل "أوت بريك" أو "كونتاجيون"، ربما ستتفاجأ بأنه على الرغم من قِدم الفيلم فإن عدد مرّات تحميله حاليا مرتفعة جدا وكأنه قد صدر هذا العام، فانتشار الأخبار عن فيروس كورونا هذه الأيام جعله اتجاها (تريند) عالميا يبدأ من أخبار الصباح ويمر بمنشورات فيسبوك وصولا إلى فيلم السهرة، لكنها أيضا فرصة مهمة للتعرف إلى هذا العالم الغريب حقا، والصغير جدا.

يبدأ الكتاب بتعريف "علم الأوبئة"، ثم ينتقل إلى فكرة مهمة وهي قياس الصحة والمرض، متى نقول إن ذلك مرض أو إن هذا ليس مرضا أو إن هذا وباء؟ بعد ذلك يتطرّق إلى أسباب الأوبئة، ثم ينطلق إلى القواعد البحثية في هذا العلم والمفاهيم الإحصائية الأساسية اللازمة لتخطيط الدراسات الوبائية وتحليلها، بجانب ذلك فهو يعرفك بالمفاهيم الخاطئة الشائعة حول تأويل تلك الدراسات والتي تؤثر بدورها على البيئة الأخلاقية والسياسية المحيطة بالوباء بشكل عالمي.

ما المقصود بعلم الأوبئة؟ وكيف يمكننا تتبُّع أسباب أحد الأمراض، أو تحديد متى تفشَّى أحد الأوبئة؟ في هذا الكتاب من سلسلة «مقدمة قصيرة جدًّا»، يقدِّم رودولفو ساراتشي نظرةً متعمِّقةً لمنطق علم الأوبئة ومناهج بحثه، وذلك بهدف توضيح قيمة البحث في أمور الصحة والمرض في المجتمعات السكانية. يشرح ساراتشي المفاهيم الإحصائية الأساسية اللازمة لتخطيط الدراسات الوبائية وتحليلها، فضلًا عن أنه يطيح بالمفاهيم الخاطئة الشائعة حول تأويل تلك الدراسات، وذلك دون أن يقتصر تركيزه على تَبِعاتها الأخلاقية والسياسية، وإنما يمتد ليشمل تأثيراتها على الصحة العامة.

مقدمة الكتاب

من الطبيعي أن تكون الصحة الشغل الشاغل لنا جميعًا، وأن تكون الموضوع المسيطر على وسائل الإعلام طوال الوقت. تتصدر الصفحات الأولى للصحف الأخبار الخاصة بحالات تفشي الأوبئة مثل وباء الأنفلونزا الأخير، الذي يصيب بلدانًا عديدة في آن واحد.

وبجانب الأوبئة، تتواتر بصورة دورية أنباء عن الاكتشافات الجديدة للملوثات الخطيرة في البيئة، والمواد الواقية من السرطان التي تحتوي عليها الأطعمة المختلفة، والجينات التي تزيد من استعداد الشخص للإصابة بالأمراض أو العقاقير التي تعد بالقضاء عليها.

وتعتمد أهميتها الفعلية لصحة الإنسان بشكل جوهري على تراكم الأدلة الواردة من الدراسات، والموجهة من خلال مبادئ علم الأوبئة، الذي يراقب عن كثب ويقيم ما يقع في الجماعات والمجتمعات السكانية الإنسانية.

وتجمع تلك الدراسات بين سمتين؛ فهي تستكشف أغوار الصحة والمرض مستعينةً بأدوات الأبحاث الطبية، التي تبدأ من سجلات التاريخ المرضي لقياسات الطول والوزن وضغط الدم وحتى الإجراءات والاختبارات التشخيصية بمختلف أنواعها. وهي تتعرض في الوقت ذاته لأشخاص يعيشون في مجتمع مُعرَّض لكمٍّ كبير من المؤثرات، ولا يمكن إجراؤها وفق اشتراطات التجارب المعملية المنعزلة والمضبوطة.

بدلًا من ذلك، يتطلب تصميمها وإجراؤها وتحليلها استخدام الطرق الخاصة بعلم الإحصاء والعلوم الاجتماعية مثل الديموغرافيا، وهو المعني بالدراسة الكمية للمجتمعات السكانية الإنسانية. وبدون فهم واضح لتلك الطبيعة المركبة لعلم الأوبئة ومنطقه من زاوية الاحتمالات والإحصائيات، يكون من العسير تقدير نقاط القوة والضعف للأدلة العلمية المتعلقة بالطب والصحة العامة التي يقوم علم الأوبئة على التوصل إليها.

ولا يقتصر التقييم الضبابي الذي يصل أحيانًا إلى حد القراءة الخاطئة الصريحة لعلم الأوبئة على العامة وحسب؛ على سبيل المثال، في المناقشات التي تدور حول المخاطر أو المزايا، سواء أكانت واقعية أم خيالية، لإحدى طرق علاج مرض ما. حسب خبرتي، فإن الشيء نفسه ينطبق على الصحفيين، وأعضاء لجان الأخلاقيات، ومسئولي الرعاية الصحية، وواضعي السياسات الصحية، بل وحتى الخبراء في المجالات الأخرى غير الأوبئة والمسئولين عن تقييم المشاريع البحثية وتمويلها.

إن الهدف من هذا الكتاب الذي يأتي ضمن سلسلة «مقدمة قصيرة جدًّا» هو تعريف القارئ بالفارق بين حكاية وبائية — سواء أكانت تحكي عن حبَّة سحرية أم عن فيروس مرعب — وبين الأدلة الوبائية الصحيحة من الناحية العلمية.

لا يقوم هذا الفارق على مقدار الأهمية العملية أو الإثارة التي ربما تتمتع بها قصة الحبة أو الفيروس، وإنما يعتمد فحسب على مدى جودة تطبيق الأساليب الوبائية التي اعتمدت عليها. جدير بالذكر أن أساليب علم الأوبئة وأسسه ذات طبيعة جامدة قليلًا، لكنني حاولت هنا أن أعطي لمحة عن طبيعة المجال دون عرض للصيغ والرموز الرياضية، فقط بعض المعادلات البسيطة.

وحتى أضع علم الأوبئة في نصابه الصحيح، عرضت الخطوط العريضة لأساليبه وأسسه واستخداماته في الطب والصحة العامة على خلفية اهتماماتنا اليوم بالمسائل الأخلاقية والعدالة الاجتماعية في موضوع الصحة.

أتوجه بالشكر للعديد من زملائي وطلابي — مصادر المعرفة التي لا أفتأ أستقي منها — الذين جعلوا خروج مؤلَّفي هذا للنور أمرًا ممكنًا. لقد كان للتعاون والكفاءة اللذين أبداهما القائمون على مطبعة جامعة أكسفورد دور كبير في تسهيل مهمتي. وإني لمدين بشكر شخصي أوجهه إلى لاثا مينون لمؤازرتها القوية ونصائحها المستنيرة طيلة مراحل إعداد هذا الكتاب، وكذا لشارون ويلان، المُراجِعة اللغوية الصبورة التي راجعت الكتاب.

التعريف بعلم الأوبئة

في الثامن والعشرين من شهر فبراير عام ٢٠٠٣، طلب المستشفى الفرنسي بهانوي في فيتنام — وهو مستشفى خاص يحوي أقل من ٦٠ سريرًا — مشورة مكتب منظمة الصحة العالمية في هانوي. ففي السادس والعشرين من فبراير، دخل أحد المسافرين على درجة رجال الأعمال — وكان قادمًا من هونج كونج — المستشفى لمعاناته من أعراض تنفسية تشبه أعراض الأنفلونزا التي كانت قد بدأت قبل ذلك بثلاثة أيام.

وأجاب دكتور كارلو أورباني — المسئول الطبي بمنظمة الصحة العالمية، وعالِم الأوبئة المتخصص في الأمراض المعدية، والعضو السابق بمنظمة «أطباء بلا حدود» — على المكالمة الهاتفية. وفي خلال أيام، مرض ثلاثة أشخاص آخرون وكانوا يعانون من الأعراض نفسها؛ مما جعل أورباني يدرك مدى شراسة المرض وقدرته العالية على نقل عدواه.

لقد بدا أشبه بالأنفلونزا، غير أنه لم يكن كذلك. وفي أوائل شهر مارس تُوفِّي المريض الأول، وبدأت حالات مشابهة تظهر في هونج كونج وفيما عداها من المناطق. وأصر دكتور أورباني في شجاعة على العمل وسط بيئة كان يعلم أنها شديدة الخطورة. وبعد إطلاق تحذير عالمي عبر شبكة المراقبة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، سقط أورباني مريضًا أثناء رحلة سفر إلى بانكوك وتوفي يوم ٢٩ مارس.

وفي تلك الفترة كانت أعداد من الحالات الجديدة قد بدأت تظهر تباعًا، وكان بعضها مسببًا للوفاة، ولم تعد مقتصرة على العاملين بالمستشفى الفرنسي، وإنما عمت أنحاء هونج كونج وتايوان وسنغافورة والصين وكندا. وقع على عاتق إدارة الصحة العامة مهمتان مترابطتان، هما: بناء شبكة عالمية للطوارئ لاحتواء المرض، وفي الوقت نفسه بحث السبل التي تنتشر العدوى بواسطتها بهدف التحديد الدقيق لمنشئها واكتشاف الكيفية التي انتشر بها العامل المسبب للمرض، الذي كان في أغلب الظن ميكروبًا.

واستغرق الأمر أربعة أشهر حتى تم تحديد العامل المسبب للمرض الجديد، الذي كان واحدًا من فيروسات عائلة كورونا الفيروسية الذي انتقل ليصيب الإنسان آتيًا من الحيوانات البرية الصغيرة التي يجري تداولها وتناولها كطعام في مقاطعة جوانجدونج الصينية. بحلول يوليو عام ٢٠٠٣، تم وقف الانتشار العالمي للفيروس، الذي كان يحدث في الأساس عبر المسافرين بالطائرات المصابين بالعدوى.

وتوقف تفشي المرض الجديد، الذي أُطلِق عليه اسم «سارس» (وهو اختصار لعبارة بالإنجليزية تعني المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة) عند رقم يقترب من ٨٠٠٠ حالة مرضية و٨٠٠ حالة وفاة. كان من الممكن أن تكون الخسارة أكثر فداحة بمراحل لولا حدوث تعاون دولي جدير بالإعجاب للسيطرة على انتشار الفيروس عن طريق عزل الحالات والسيطرة على أسواق الحيوانات البرية.

كان علم الأوبئة يمثل عصب تلك الجهود؛ إذ جمع بين الأبحاث التي أُجريت حول المجتمعات السكانية التي أصابها المرض وبين الدراسات المعملية التي قدَّمت المعرفة اللازمة للتدخلات المتعلقة بمكافحة المرض.

وكلمة علم الأوبئة epidemiology مشتقة من كلمة epidemic (التي تعني وباء)، المشتقة بدورها من المقطعين اليونانيَّين epi (بمعني بين) وdemos (بمعنى الناس).

إن أوبئةً كسارس وهي تهاجم مجتمعًا سكانيًّا في مظهر غير معتاد لأحد الأمراض تتطلب أبحاثًا فورية، غير أن الأسلوب المتبع في البحث في هذه الحالة هو ذاته المطبق على جميع الأمراض بصفة عامة، سواء أكانت غير معتادة في نمطها أو في معدل تكرار الإصابة بها أم متواجدة بصورة دائمة في مجتمع سكاني ما؛ أي «متوطنة» فيه.

في حقيقة الأمر، تُستخدم الوسائل نفسها في دراسة الأحداث الفسيولوجية الطبيعية مثل الإنجاب والحمل، والنمو الجسماني والعقلي داخل المجتمعات السكانية. وإيجازًا يمكن القول إن «علم الأوبئة هو علم يدرس الصحة والمرض داخل المجتمعات السكانية.»

فالجانب السكاني يعد السمة المميزة لعلم الأوبئة، في حين أن الصحة والمرض يتم بحثهما على مستويات أخرى كذلك. والحقيقة أنه عندما يشار إلى «الطب»، دونما تحديد، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن الطب الإكلينيكي الذي يتعامل مع الصحة والمرض لدى «الأفراد».

وربما مرت بمخيلتنا كذلك صور العلماء في المعامل وهم يجرون تجاربهم البيولوجية، التي ربما تترجم نتائجها، حسبما نأمل، إلى ابتكارات تشخيصية أو علاجية يجري تطبيقها في مجال الطب الإكلينيكي. في المقابل، نجد أن البعد السكاني للصحة والمرض، ومعه علم الأوبئة، أقل وضوحًا في أذهان معظم الناس. في الماضي، عندما كان أحدهم يقدمني لشخص ما باعتباري عالم أوبئة، كنت كثيرًا ما توجَّه لي التحية مصحوبةً بتعليق: «إذن أنت متخصص في علاج الأمراض الجلدية.»

(من الواضح أن خلطًا يحدث لتشابه هجاء كلمة علم الأوبئة وعلم الأمراض الجلدية في اللغة الإنجليزية. أما الآن، فإنني أقدم نفسي باعتباري أخصائي صحة عامة، وهو ما يكون أكثر وضوحًا.)

لقطات من ماضي الأوبئة

ظهرت المقدِّمات الواضحة لعلم الأوبئة المعاصر منذ أكثر من ألفي عام مضت. لا تقدم لنا كتابات الطبيب الإغريقي العظيم أبقراط (الذي عاش تقريبًا في الفترة من ٤٧٠ إلى ٤٠٠ قبل الميلاد) أولى الأوصاف المعروفة والدقيقة والمتكاملة لأمراض مثل التيتانوس، والتيفوس، والسل (الذي صار الآن يعرف باسم الدرن الرئوي) فحسب، وإنما تكشف كذلك عن منهج يقوم على الإدراك والملاحظة في فهم أسباب الأمراض.

لم يكن أبقراط — مثله مثل علماء الأوبئة المعاصرين — يحصر رؤيته في الطب والمرض في مرضاه، وإنما كان يعتبر الصحة والمرض متوقفين على سياق واسع من العوامل البيئية والمتعلقة بأسلوب الحياة.

يقول أبقراط:على من يرغب في البحث الصحيح في عالم الطب أن يفعل ما يلي: ينظر بعين الاعتبار في المقام الأول إلى فصول السنة، والآثار التي يحدثها كلٌّ منها؛ ثم بعدها إلى الرياح، الساخنة والباردة، لا سيما تلك الشائعة في كافة الأمصار والبلدان، ثم إلى تلك الخاصة بكل موضع من العالم على حدة. وعلى ذات الوتيرة، عندما يفد غريب على مدينة ما، فإن عليه أن يتفكر في وضعها، وموقعها بالنسبة للرياح وشروق الشمس؛ إذ إن تأثير هذا لا يكون واحدًا إذا كانت تقع في الشمال أو في الجنوب، أو في اتجاه شروق الشمس أو غروبها. وعلى المرء أن يتفكر بمزيد من الانتباه في المياه التي يستخدمها سكان المدينة؛ وهل هي مياه مستنقعات ويسِرة، أم عسِرة وتجري من مواضع مرتفعة وصخرية، ثم هل هي ملحية وغير صالحة للطهي أم لا؛ وفي الأرض، إن كانت جرداء وتفتقر إلى المياه، أو مكسوة بالأشجار ومروية جيدًا، وهل تقع في موضع منخفض ومحصور، أم مرتفع وبارد؛ والأسلوب الذي يعيش به السكان، والأنشطة التي يمارسونها، وهل هم مغرمون بالشراب وشرهون للطعام، وهل يركنون إلى الكسل، أم أنهم مغرمون بالتريض والعمل الشاق.أبقراط، «الأهوية والمياه والأماكن»

|

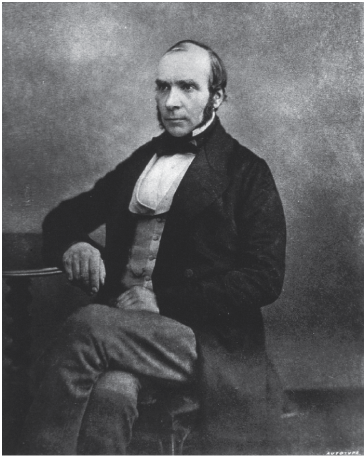

بيير-شارل لوي (١٧٨٧–١٨٧٢). |

|

| جون سنو (١٨١٣–١٨٥٨). |

|

| رودولف فيرشو (١٨٢١–١٩٠٢). |

مرت عدة قرون قبل أن ينتقل علم الأوبئة من مرحلة الملاحظة والتبصُّر إلى التحليل والوصف الكمِّي للأمراض على مستوى المجتمعات السكانية. كانت المقدمة الضرورية لذلك تلك الثورة التي حدثت في ميدان العلوم، والتي بدأها العالم جاليليو جاليلي (١٥٦٤–١٦٤٢)، الذي جمع لأول مرة جمعًا منهجيًّا بين ملاحظة الظواهر الطبيعية وقياسها من خلال تجارب صُمِّمت بهدف استكشاف القوانين الأساسية المتحكمة فيها، والقابلة للتعبير عنها في صورة صيغ رياضية (على سبيل المثال، قانون التسارع في السقوط الحر للأجسام).

وكان عمل جون جرونت (١٦٢٠–١٦٧٤) — وهو عالم معاصر لجاليلي وإن كان أصغر سنًّا منه — مثالًا جديرًا بالإعجاب على وجود مناخ فكري عام مشجع على الجمع الدقيق والتحليلات الكمية للبيانات حول الظواهر الطبيعية. ففي كتابه «ملاحظات طبيعية وسياسية حول شهادات الوفاة».

يستعين جرانت بوسائل بسيطة (بمعاييرنا الآن) وإن كانت رياضية بالغة الدقة في تحليل معدلات الوفيات بين سكان لندن، وشمل ذلك مقارنات بين الرجال والنساء، وتصنيفًا حسب نوع المرض (إن كان حادًّا أم مزمنًا). بعدها صار التقدم في علم الأوبئة ممكنًا بسبب تطورين اثنين؛ أولهما: التوسع في جمع البيانات عن حجم وتكوين المجتمعات السكانية من حيث العمر والجنس، وعن الأحداث المحورية مثل حالات الولادة والوفيات. وثانيهما: التطورات التي حدثت في الأدوات الرياضية التي تتعامل مع المصادفة والاحتمالات، والتي كان منشؤها في البداية ألعاب الورق والنرد، التي سرعان ما اعتُبِرت قابلة للتطبيق أيضًا على الأحداث الطبيعية كالميلاد والوفاة.

بحلول أوائل القرن التاسع عشر، كانت معظم المبادئ والأفكار الموجِّهة لعلم الأوبئة المعاصر قد وضعت بالفعل، مثلما يبدو لأول وهلة عندما ننظر في التطورات اللاحقة التي حدثت في هذا العلم.

في فرنسا، كان بيير-شارل ألكسندر لُوِي أول من وضع القاعدة الأساسية التي تقول إن تأثير أي علاج نافع مرتقب، أو أية مادة سامة، لا يمكن تقييمه إلا بالمقارنة بين أشخاص قريبي الشبه بعضهم ببعض تلقوه وبين آخرين لم يتلقوه. واستخدم لوي «أسلوبه الرقمي» في الحصول على أدلة إحصائية على أن الأسلوب العلاجي الذي كان شائعًا وقتئذٍ — وهو الفصد — لم يكن فعالًا، بل ويشكل خطورة إذا ما قورن بعدم تلقي علاج على الإطلاق.

وفي لندن، ألقى بحث أجراه جون سنو الضوء على فكرة أن التحليلات الوبائية المتعمقة والخاصة بحدوث المرض من الممكن أن تمدنا بقدر كافٍ من المعرفة يمكِّننا من اتخاذ تدابير وقائية منه، حتى مع تجاهل العوامل المسببة والمحدَّدة على المستوى المجهري. وفي منتصف القرن التاسع عشر تقريبًا، أجرى سنو أبحاثًا عبقرية أثناء حالات تفشي الكوليرا أدت إلى تحديد سبب المرض متمثلًا في شرب المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي.

وسمح هذا باتخاذ تدابير للنظافة والصحة العامة للحيلولة دون حدوث تلوث دون معرفة محددة بالعنصر الضار الذي تحمله مياه الصرف الصحي. وتبين أن ذلك العامل — الذي اكتُشِف بعدها بنحو عشرين عامًا — هو نوع من البكتيريا (يسمى فيبريو كوليرا) يخرج مع براز مرضى الكوليرا وينتشر عبر شبكات الصرف الصحي. وفي ألمانيا، روَّج رودولف فيرشو بقوة أثناء النصف الثاني من القرن نفسه لمفهوم أن الطب والصحة العامة ليسا فقط من علوم الطب الحيوي وإنما أيضًا من العلوم الاجتماعية التطبيقية.

وفي اتفاق مع هذه الفكرة، تباينت دراساته ما بين الدراسات المتعلقة بعلم الأمراض — حيث ينظر إليه باعتباره مؤسس علم الأمراض الخلوية — إلى أبحاثه الوبائية المدعمة بعمليات بحث اجتماعية. أما في الولايات المتحدة، فقد أوضحت أبحاث جوزيف جولدبرجر أن علم الأوبئة يمكنه تحديد كلٍّ من العوامل المعدية وغير المعدية باعتبارها الأصول المحتملة للمرض. وخلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، بحث جولدبرجر مرض البلاجرا، وهو مرض عصبي خطير متوطن في مناطق عدة من الأمريكتين وأوروبا، حيث توصل إلى استنتاج أن المرض لا يحدث نتيجة عامل مُعدٍ مثلما يعتقد معظم الناس، وإنما بسبب سوء التغذية، ونقص فيتامين معين (تم تحديده كيميائيًّا فيما بعد وسُمي فيتامين بي٣ أو النياسين).

وعلى مدار سنوات هذا القرن ما بين لوي إلى جولدبرجر — بل وطوال التاريخ بأسره حتى يومنا هذا — حصل علم الأوبئة على دعم كبير من التطورات التي حدثت في علم مرتبط به وهو علم الإحصاء، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لأي أبحاث وبائية.

|

| جوزيف جولدبرجر (١٨٧٤–١٩٢٩). |

علم الأوبئة المعاصر

تطور علم الأوبئة المعاصر خاصة خلال النصف الثاني من القرن المنصرم. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، صار من الواضح أنه في معظم البلدان المتقدمة اقتصاديًّا، يزداد عبء الأمراض التي لا تنتقل عن طريق العدوى والتي تكون غير معلومة المصدر، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنةً بعبء الأمراض المعدية التي تتسبب فيها الكائنات الدقيقة والتي يسهل السيطرة عليها بشكل كبير من خلال اتخاذ التدابير الصحية العامة، وعمل اللقاحات والعلاج بالمضادات الحيوية.

حققت تلك الظروف المستحدثة زخمًا قويًّا مما دفع علم الأوبئة إلى البحث عن أسباب الأمراض غير معلومة المصدر من خلال الوسائل الجديدة، وكذا الراسخة في البحث العلمي التي سرعان ما صارت تُستخدم فيما تجاوز مجال استخدامها الأوَّلي في جميع مجالات الطب والصحة العامة. وينعكس ذلك على مفهوم علم الأوبئة باعتباره دراسة للصحة والمرض داخل المجتمعات السكانية:

[علم الأوبئة هو] دراسة وقوع وتوزيع الحالات أو الأحداث المرتبطة بالصحة في مجتمعات سكانية بعينها، ويشمل ذلك دراسة المحدِّدات المؤثرة على تلك الحالات، وتطبيق تلك المعرفة في السيطرة على المشكلات الصحية.

ميكويل بورتا، «قاموس علم الأوبئة»

يضم المجال الرئيسي لعلم الأوبئة جميع جوانب الصحة عند دراستها على مستوى المجتمعات السكانية، وهو لا يغطي فحسب وصف كيفية حدوث الأمراض — والحالات المتصلة بالصحة بوجه عام — داخل المجتمع السكاني، وإنما يشمل أيضًا البحث عن العوامل التي أدت إليها.

هذا النشاط الاستقصائي يكون مدعومًا بالفضول العلمي، لكنه يكون موجَّهًا نحو هدف تطبيقي؛ ألا وهو الوقاية من المرض وعلاجه وتحسين الصحة. وهناك سمة مثيرة للاهتمام والتحدِّي تميز علم الأوبئة؛ وهي أنه يبحث في مسألتي الصحة والمرض فيما يتعلق بعوامل تتراوح — إذا أخذنا الأزمات القلبية كمثال — ما بين مستوى الجزيء، وليكن مثلًا نسبة الكوليسترول في الدم، إلى مستوى المجتمع ككل، وليكن مثلًا فقدان الوظيفة.

هذا المنظور الواسع يجعل علم الأوبئة من علوم الطب الحيوي والعلوم الاجتماعية في آنٍ واحد. وتشمل الدراسات الوبائية كلًّا من التطبيقات الروتينية للأساليب العلمية الوبائية، على سبيل المثال في مراقبة الأمراض المعدية أو متابعة حالات الدخول والخروج من المستشفيات، والعمليات البحثية المصممة من أجل التوصل لمعرفة جديدة ذات صلة عامة بالموضوع. من الممكن أن يكون هناك تداخل وتبديل بين هذين النمطين من الدراسات.

فعندما يُكتشف في إحدى عمليات المراقبة الروتينية حالة تفشي لمرض لم يكن معروفًا من قبل، مثل سارس، فإن العمليات البحثية التي تعقب ذلك تنتج معرفة قائمة على الحقائق تكون مفيدة في الوقت نفسه لكلٍّ من الغرضين المحلي والعملي للسيطرة على المرض ومكافحته، وكذلك للهدف العلمي العام، ألا وهو وصف المرض الجديد والعوامل المسببة له. يؤدي علم الأوبئة وظائف تشخيصية لصحة المجتمع كالتي يؤديها الطبيب للفرد.

في إطار علم الأوبئة، لا بد من التمييز الواضح بين الدراسات «القائمة على الملاحظة»، والدراسات «التدخلية» أو «التجريبية». إن الدراسات التجريبية هي المهيمنة على ساحة علوم الطب الحيوي. فعلى سبيل المثال، يتدخل العلماء الذين يعملون في المعامل طوال الوقت في حيوانات التجارب، والأعضاء المأخوذة من أجسام، والمزارع الخلوية عن طريق إعطاء عقاقير أو مواد كيميائية سامة لدراسة تأثيرها.

على النقيض من ذلك، نجد أنه في نطاق علم الأوبئة، تكون الدراسات القائمة على الملاحظة إلى حد بعيد هي الأكثر شيوعًا. فالمتخصصون في علم الأوبئة يراقبون ما يحدث في مجموعة من الناس، ويسجلون الأحداث المتعلقة بالصحة، ويطرحون الأسئلة، ويحصلون على قياسات للجسم أو يحللون عينات دم، غير أنهم لا يتدخلون بشكل فاعل في حياة أو بيئات الأفراد الخاضعين للدراسة.

والدراسات التدخلية، مثل التجارب التي تُجرى على لقاحات جديدة لمجتمع سكاني، مهمة جدًّا في مجال علم الأوبئة، لكنه لا يعتمد عليها بدرجة كبيرة؛ فهي لا تزيد عن خُمس إلى عُشر إجمالي الدراسات الوبائية التي تجرى على المجتمعات السكانية غير المريضة. إلا أنه في المجتمعات السكانية المريضة، تصبح التجارب على أنواع العلاج، بدءًا من العقاقير وحتى الجراحات، أكثر شيوعًا.

وجميع أنواع الدراسات، سواء أكانت روتينية أم بغرض البحث العلمي، وسواء أكانت قائمة على الملاحظة أم تجريبية، تقف بتفاصيل كلٍّ منها الخاصة على أساس مشترك من المبادئ الوبائية التي سنحدد خطوطها العريضة في هذا الكتاب.

المجالات الخمس الرئيسية داخل نطاق علم الأوبئة

- علم الأوبئة الوصفي: يصف الصحة والمرض واتجاهات كلٍّ منهما مع مرور الوقت لدى مجتمعات بعينها.

- علم الأوبئة السببي: يبحث عن العوامل الخطيرة أو النافعة التي تؤثر على الحالات الصحية (على سبيل المثال، الملوثات السامة والتغذية غير السليمة، والكائنات الدقيقة المميتة؛ الأنظمة الغذائية النافعة، والعادات السلوكية لتحسين اللياقة البدنية).

- علم الأوبئة التقييمي: يقيِّم آثار التدخلات الوقائية، ويقدِّر كميًّا مخاطر إصابة الأشخاص المعرضين للعوامل الخطيرة بأمراض معينة.

- علم أوبئة الخدمات الصحية: يصف ويحلل عمل الخدمات الصحية.

- علم الأوبئة الإكلينيكي: يصف المسار الطبيعي لمرض ما في مجتمع من المرضى ويقيِّم آثار الإجراءات التشخيصية والعلاجات.